【過去記事】

池田筑後守勝正の子とされる「勝恒」が、天正年間に和歌山県東牟婁郡古座川町(旧池口村)に逃れて居住したとの伝承

https://ike-katsu.blogspot.com/2022/06/blog-post.html

後々の備忘録的に、小さな記事を残しておこうと思います。

近年、赤色立体地図という日本人による発明の地形を読み取るための技術が開発され、この技術のおかけで、城郭研究などの分野でも次々と新たな城が発見されています。もちろん測量を初めとした他の分野でも、その恩恵は絶大です。

【赤色立体地図とは】

◎アジア航測株式会社が保有する特許技術

https://www.rrim.jp/

私はどちらかというと、これまでは、文献を中心に調べていたのですが、視野を広げる必要性を感じていた所に、「赤色立体地図」の存在を教えていただきました。この技術を用いて、池田城周辺の五月山を見た所、未認知の城郭跡を多数確認(実際に踏査もして確認済)し、物理的レベルでも文献と融合させることができると、新たな要素の追加を行っています。

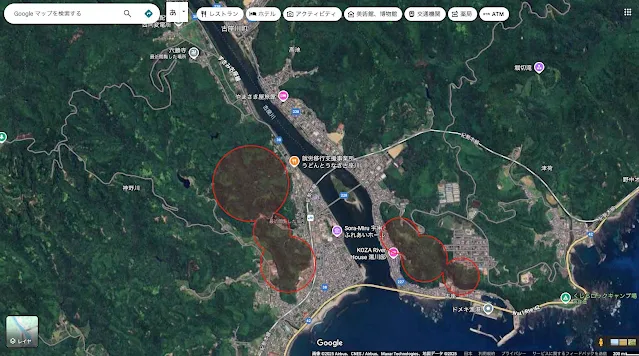

さて、話しを本題に戻して、今回は、現和歌山県東牟婁郡串本町に見られる巨大城郭群らしきもののご紹介です。あまり、説明は必要が無いくらい、一目瞭然的です。先ず、その地域の赤色立体地図を以下に示します。対象は赤色線囲み部分です。ただ、今のところ、現地調査はできておらず、遠からず実際に見たいと思います。

◎串本町上野山周辺の巨大城郭郡

|

| 串本町上野山周辺の巨大城郭郡 |

◎串本町西向周辺の巨大城郭郡

|

| 串本町西向周辺の巨大城郭郡 |

◎グーグールマップの衛星写真モードで見る両城の位置関係

|

| グーグールマップの衛星写真モードで見る両城の位置関係 |

両城は『日本城郭大系10:三重・奈良・和歌山』にも紹介されてはいますが、部分的な把握で、これ程の巨大城郭であることは認識されていません。

虎城山城として串本町上野山に、小山城として串本町西向に存在した旨が紹介されています。小山城と呼ばれる側は、虎城山城よりも規模が大きいですね。後者は、破壊の可能性もありますが...。

しかし、これ程の規模の城郭は地方豪族の財力や権力では到底、開発も維持管理も不可能です。これらが実現出来る勢力と状況があった筈であることは確実ですが、今のところ、調査もされていないような感じです。

|

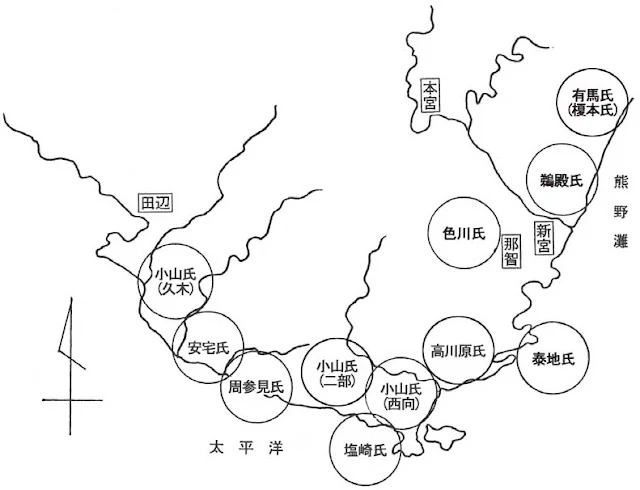

| 解題紀州小山家文書 - 久木小山家文書を中心に -(坂本 亮太氏著)より |

この狭い地域に、古座川を挟んだ河口付近に、これ程巨大な城郭を構える、時の政権の必要性、情勢、経済性があったと考えるのが自然なことだと思います。日本史上でも大きな話題性を秘めていると思われますし、大幅に認識を改めざるを得ないような大発見が、そこに埋もれている可能性が大いにあります。以下、両城についての資料をご紹介しておきます。

◎虎城山城(東牟婁郡古座町(現串本町)古座)

※日本城郭大系10-P544(1980年8月発行)

---(資料1)-------------------------------

日本城郭大系10:

|

| 虎城山城縄張図(日本城郭大系10より) |

古高瓦摂津守伊勢国司北畠具教に仕ふ。奥熊野長島郷なる中之坊及び九鬼氏など国司の下知に従わず。摂津守屢々先駆の軍功あり。元亀年中堀内氏の将椎橋新左衛門は太田の荘佐目城を守り口郡を略す。摂津守此れを防ぐ、其の一族浅利利平なるもの新左衛門を殺して遂に其の城を奪ふ。これより太田荘下里以南を領す。其の後織田家の臣滝川伊代守に属し五畿内に住せしが、関ヶ原合戦の後浪人となる。嫡子小平太浅野幸長に遣へ、泉州樫の井の役に淡ノ輪六郎を討つ。後芸州にて千五百石を領す。嫡子源太夫は古座の城跡に居り。慶長5年地士に命ぜらる。其の子孫世々村内に住す」とある。

城跡は、かなり広い台地で、東西60m × 南北80mの曲輪を中心に、北西側にわずかに高くなった曲輪がひとつ、また南側に小さな2段の曲輪がある。ここには、石垣の一部がみられるが、城との関係は明かではない。東側の「忠魂碑」の裏には堀切があって、尾根を遮断して虎城山を完全に孤立した山にしている。ここは「虎城山公園」と称されるとおり、眺めは見事で、古座町西向の鶴ヶ浜、その沖の九龍島、さらに串本の大島など、太平洋が眼下に広がっている。比較的小さな曲輪が、いくつも連なる形式をとっている城の多い県下ににあって、虎城山城の曲輪は、眼下に広がる太平洋とよく調和がとれている。----------------------------------

◎小山城(東牟婁郡古座町(現串本町)西向)

※日本城郭大系10-P545(1980年8月発行)、日本城各全集9-P186(1967年8月発行)

---(資料2)-------------------------------

日本城郭大系10:

国鉄紀勢本線古座駅ホームの北寄り(和歌山方面)付近が、小山実隆の屋敷跡である。その詰めの城が、西向の通称「城山」と呼ばれている丘上に築かれていた。その「城山」も、今日では稲荷神社が建っていて、昔の曲輪は削られてしまい、その姿の正確さを欠いている。東西10m ×南北15mの平地があるだけであるが、ここからの眺望はすばらしい。

屋敷跡は、当時の古井戸(小山屋敷井戸)が、町文化財指定を受けてかろうじて残っているだけである。

当地に、城と屋敷を構えた小山実隆について、『東牟婁郡誌』は、次のように説明している。

|

| 小山城遠景(日本城郭大系10より) |

かつてその姿をとどめた立派な屋敷の石垣も、現在では『和歌山県聖蹟』に収められた古写真でみることができるだけである。

日本城各全集9:

通称を城山といわれる丘陵上に、南北朝時代、古座地方の豪族小山氏居城である小山城があった。小山氏は鎌倉の執権高時の旗下で紀州、泉州、淡州、阿州の海賊を討伐するため、熊野へ進軍した。その時、その一族がこの地方に城を構え、栄えたのであって、これを紀州小山氏の祖としている。西牟婁郡の久木城主小山左衛門家長もこの小山一族で、ここに支城を築いて、中紀にも勢力を伸ばそうとしたのであろう。

----------------------------------

以下、城に関連する要素を参考資料としてご紹介しておきます。

◎青原寺(古座川町古座)

※和歌山県の地名(日本歴史地名大系31)P672

---(資料3)-------------------------------

古座浦の背面、通称上の山の山腹にある。城陽山と号し、曹洞宗。本尊は薬師如来。「続風土記」に「此寺地は高河原摂津守の城跡なり、故に山号を城塲(ママ)山とよへり」とあり、高川原貞盛の城砦の跡に建てられた。天正年間(1573-92)僧伊天の開基というが(寺院明細帳)、明確でない。境内には本堂・庫裏・鐘堂・観音堂・愛宕堂などがあり、うち庫裏の中心をなす大柱2本は城砦に用いられていた古材という。そのほか貞盛(一説に嫡子家盛)の墓と伝える五輪塔、高川原氏末裔の石碑数基がある。当寺は虎城山(古城山)の晩鐘とともに古来古座八景の一つで(熊野巡覧記)、城砦跡の山頂の平地(古城山公園)は眺望がよい。

----------------------------------

◎古座川

※和歌山県の地名(日本歴史地名大系31)P675

---(資料4)-------------------------------

東西の両牟婁郡の郡境にある大塔山(1122メートル)に発し古座川町・古座町を貫流する。西川・下露を経て佐田の古座川ダム(七川ダム)に入り、さらに南流して三尾(みと)川を合流する付近から東に流れ、月野瀬・高池から古座町古座・西向の間を貫流して熊野灘に注ぐ。全長約40キロ。「続風土記」は「海口に至るまで曲折多けれとも、総てこれをいへは乾より巽に流るるを一川の大形とす」と記す。おもな支流には上流から崩(くえ)ノ川・平井川・添野川・佐本川・久留美川・三尾川・立合川・鶴川・小川・池野山川などがある。

七川ダム辺りから深い渓谷をつくり、その下流約15キロが景勝古座峡となり、一枚岩・虫喰岩(国指定天然記念物)、牡丹岩・飯盛岩・天柱岩などの奇景を形成。斉藤拙堂は「南遊志」のなかで清暑島・少女峰・明月岩・巨人岩・髑髏岩・玉筍峰・斎雲岩(一枚岩)・滴翠峰を「古座川ノ八勝」としている。このほか古座峡で遊んだ矢土錦山もその景趣を愛して詩を残している。

古座川の通船がいつ頃始まったかは不明であるが、近世後期には河口の古座浦(現古座町を経て串本町)から真砂まで川船が往来し、上流の七川(しつかわ)谷の諸村は材木類を真砂から船または筏で古座浦へ運んだ(熊野巡覧記、続風土記)。この舟運・筏流しは近代まであったが、昭和31年(1956)古座川ダムの完成で漸次衰退していった。また、近世中期頃に下流の高池字元池・清水の二ヶ所に渡船があり、享保8年(1723)の渡船碑には施主「池口村中西勝応(池田勝正子孫)」の名が刻まれる。

----------------------------------

|

| 伊勢国司と地侍概念図 (日本城郭大系10より) |

さて、これらの城は、池田勝正の縁故地近くでもあり、機会を作って、私も実際に見に訪れたいと思います。何と、この近くに親しい知人も居住しています。これは単なる偶然か!?

今後の調査に期待いたします。