京都の中央政権を支えた阿波国に縁を持つ三好家が、三好長慶を筆頭に、歴代最大の版図を築くに至ります。しかし、永禄7年(1564)7月、その三好長慶は失意の内に亡くなります。

その後、間もなく三好長慶を支えた一族家老・重臣同士の争いに発展し、結局は京都周辺に威勢を誇った三好氏も没落してしまいます。

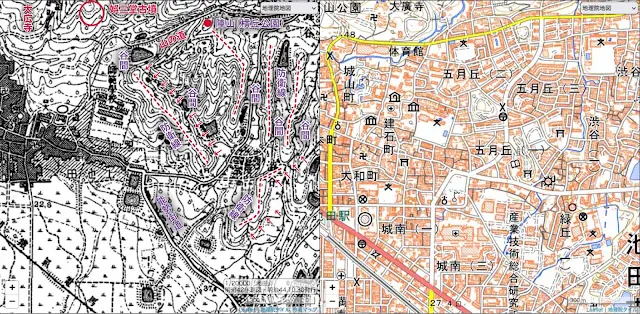

その過程で、家名存続に腐心した三好三人衆(三好家家老格であり、家政中枢であった組織機構)と、伝統的権威であり室町幕府機構内の「管領」格であった細川六郎(家)について、考えてみたいと思います。

この管領(格を有する)細川家は、日本各地にあり、その細川家を担いで、地域権力とその統治機構があったようですが、今回の記事は、京都を中心とした(室町幕府直結の)細川管領家について、観察してみます。

この京都に在所する足利将軍権威に含まれる管領職について、三好長慶を筆頭とする阿波三好家が深く関わり、支えていました。

それらの実態については、複雑怪奇で、それらの説明は割愛します。ここでは特に、長慶の時代から元亀元年までの動きについて述べたいと思います。

例の如く、その流れについては、この記事の本文以下に、関連する出来事の一覧を掲示します。

状況からすると、阿波三好家からしても迷惑で、不可抗力的な悲劇なのですが、将軍家の同族争いと管領家の争いが連動して起こり、その権威構造の歯車が、その力で全て動いてしまうので、三好家としても引き込まれざるを得ない状況でした。それが長慶の代で概ね決着し、沈静化がある程度、進みました。

六郎(昭元)の父である管領細川晴元は、自らの失政で招いた混乱に抗いきれず、長慶という、かつての重臣に従わざるを得なくなります。

|

| 近江国(現滋賀県)朽木の将軍御所跡 |

天文20年(1551)12月、細川晴元方であり、近江国守護六角定頼・義賢父子と三好長慶が和睦する事となります。この時の条件について、管領晴元の嫡子である六郎を、現管領である細川氏綱の後、もしくは、然るべき時期に、晴元嫡子六郎を管領に就かせる条件で和睦を締結します。

それにより、年が明けた天文21年1月に将軍義輝は、避難先の近江国朽木地域から京都へ戻ります。この折に、六郎も随伴していますが、その親である晴元は、剃髪して僧体(入道号永川)となり、出奔します。

この間暫く、駆け引き、争いがありますが、三好長慶が優位に状況を切り抜け、勢力を拡大していきます。

弘治4年(1558)2月3日、細川六郎(この時、聡明丸)を摂津国芥川(山)城で、三好長慶は元服させます。この烏帽子親を晴元の敵対一族である現管領の細川氏綱が行いました。加えて、その月内に改元まで行い、元号を「永禄」として発布します。

これは晴元の系譜を継がず、敵対する氏綱の系譜に組み込むという流れを作る事となり、この行為についての大きな反感を長慶は買いました。特に晴元擁護派の中心である、近江守護家六角氏(細川晴元の妻は六角定頼の娘で、両家は親類)が反発し、三好長慶に敵対する勢力を糾合して争う構えを見せます。

それに対抗して、三好長慶は管領の上位権力である将軍義輝に接近し、御相伴衆に取り立てられるように仕向けたりして、自らの地位を上昇させる策を講じます。また同時に、管領家も長慶の権力機構内に収めつつ、更にその上位権力との関係性を作り、自らの地位も上昇させる事で、敵の抵抗を政治戦略的に無力化する策に出ます。

やはりこれは功を奏します。永禄2〜3年の河内南半国守護職畠山家の内紛鎮圧は、幕府の正規軍として三好長慶が行っています。しかし、それでも反抗は止まず、翌4年(1561)7月にも、長慶に対して包囲網を敷いて、近江六角承禎(義賢)が中心となって武力蜂起します。しかし、永禄7年7月、長慶はその鎮圧の半ばで死亡します。

少し時間を戻します。

|

| 京都吉田神社 | |

永禄6年(1563)という年は、京都周辺で疫病が発生していたとみられ、それを裏付ける史料があります。京都吉田神社の神主、兼右が、4月19日の事として記述しています。

※兼右卿記(上)P142

----------------------------

上野民部大輔(信孝)、不例に就き、神道泰山府君祭事、上位(将軍)為、細川民部大輔(藤孝)以て仰せ出され了ぬ。既に急病也。諸道具5月3日中に調え難き旨申し入れ了ぬ。然者、(賀茂)在冨卿に仰せ出されるべく候云々。尤も然るべく候旨返答了ぬ。彼の病者十死一生也。若し平癒無き之時■天度く然るべく之間、此の分申し上げ了ぬ。

----------------------------

この年に、細川晴元、同氏綱の両管領が死亡します。そして、長慶の跡取りであった三好義興も病没してしまい、親の長慶にとって、悲嘆に暮れる年となりました。この後、管領職は正式に承認された人物はなく、事実上「空位」となっていたと思われます。

さて、永禄7年(1564)、三好長慶亡き後、長慶実弟(十河一存)の養子先である十河家から養子を迎えて、家中政治の立て直しを図ります。

三好家長慶跡目となった義継は、この時は(数えで15才)まだ若く、長慶を支えていた家老や重臣が同じくその新当主を支えました。しかし、司令塔であり、象徴であった当主長慶を不慮に失い、家臣団の意見が纏まらなくなります。

永禄8年(1565)5月、三好勢は将軍義輝の暗殺を決行する暴挙に出、この年の内に三好三人衆という一族集団と新参であった松永久秀が対立し、内紛となります。もはや「天下取り」どころではなく、内紛の勝敗に明け暮れる事態に陥ります。

このような事態は、三好家にとっては想定外であったでしょう。ですので、権力の整理や組織の象徴の奉戴など、次の段階の作業に着手する事ができず(構想はあったと思われる)に、内紛の処理に追われます。

|

| 足利義栄木像 |

将軍の殺害自体(主殺し)、当時でも非道な行為であり、これを実行するにあたっては、それに相当する(社会的な)行為の理由付けと準備が必要な筈です。これは思いつきではなく、構想があり、準備の上で行われたのだと思われます。また、

『佐々木六角氏の系譜』では、この現役将軍の襲撃事件は近江守護六角氏家中で「(いわゆる)観音寺騒動」が起きたため、その間隙を衝いて実行されたと分析されており、やはり計画的である要素があったように思います。(阿波三好家による非道な暴挙は、これで二度目で、主君阿波国守護細川讃岐守氏之を三好長慶実弟の同名豊前守実休が天文22年(1553)6月に、殺害しています。)

さて、この当時、将軍義輝を暗殺した直後、阿波足利家を将軍に立てるとの噂が広がっています。

※言継卿記3-P502、フロイス日本史3(中央公論社:普及版)P312、足利季世記(三好記:改定 史籍集覧13別記類)P232など

----------------------------

『言継卿記』5月19日条:辰刻(午前7時〜9時)三好人数松永右衛門佐久通等、10,000計り以て俄に武家御所へ乱入之取り巻き、暫く戦い云々。奉公衆数多討死云々。(中略)阿州の武家御上洛有るべく故云々。(後略)

『フロイス日本史(中央公論社:普及版)』都において事態が進展した次第、および三好殿と奈良の(松永)霜台の息子が、公方様とその母堂、姉妹、ならびに奥方を殺害した次第条:彼は若者である三好殿と、公方様を殺害し、阿波国にいる(公方様)の近親者をその地位に就かせる事で相談し、その者には公方の名称だけを保たせれば、それからは両名がともに天下を統治する(ことができると考えた)。

『足利季世記』光源院殿御最後之事条:阿波御所様、三好三人衆、松永・篠原山城守を頼りに御頼みありて御上洛の御望みあり。先年より頻りに此の事ありけれども、長慶存生の中は、当公方様御馳走申して更に御請けなかりける、今長慶一期の後、子息幼稚なれば、一族衆を一偏に御頼みありければ、皆阿波御所え御一味申しけり。

----------------------------

記述の、将軍義輝殺害後の三好家分裂は、約2年間に渡る抗争となりますが、これにより三好家の家運は傾きます。

激しい内紛の中で、最終的には、三好三人衆方が競り勝って、阿波足利家の義栄(よしひで)を、正式な第14代室町将軍に就ける事に成功します。永禄11年2月8日の事です。

※言継卿記4-P211

----------------------------

(前略)今夜将軍宣下、上卿出立要脚、伝奏於いて300疋之請け取り、澤路備前守入道之遣わす。同請け取り後日之遣わす。(中略)左馬頭源朝臣義栄宜しく征夷大将軍為し、兼ねて又聴着禁色すべく、予微頌、(後略)

----------------------------

この争いの間、両者は公的・正当性の主張のシンボル(象徴)として、高位の人物を味方に付けようと腐心しています。

松永久秀は、自身の行動の象徴として、三好家当主三好義継を奉戴していました。この関係は、両者が死亡するまで続く、堅いものでした。永禄10年2月に、三好家当主の義継は、松永久秀の元へ走ります。

※言継卿記4-P122、兼右卿記(下)P121、多聞院日記2(増補 続史料大成)P9など

----------------------------

『兼右卿記(下)』2月16日条:今夜亥刻(午後9〜11時)、三好左京大夫与松永弾正少弼一味せしめ云々。(後略)

『多聞院日記』2月18日条:(前略)一、去る16日(2月16日)三好左京大夫堺にて宿所を替え了ぬ。松永弾正少弼と同心歟と河内国雑説之由也。いかが、大坂へ行き云々。

『言継卿記』2月17日条:(前略)三好方池田内等昨日破れ云々。又大乱に及ぶべく、笑止之儀也。三好左京大夫(義継)、同山城守、安見等、摂津国遠里小野へ打ち出し云々。三好日向守、同下野守入道、石成主税助、和泉国境に之有り云々。松永弾正少弼(久秀)衆蜂起云々。池田之内75人引き破れ云々。(後略)

----------------------------

対する三好三人衆は、将軍格を立てており、天下への戦略(号令)としては、義継を擁立するよりも戦略的には大きな意味があります。ですので、この奏功で、いずれ義継の事も解決できると考えていたのかもしれません。

漸くここから、細川六郎(後の昭元)の動きについて、触れていきたいと思います。歴代最長の前置きで、新記録達成です。すみません。 m(_ _)m

そんな状況でしたので、六郎は三好家中で保護されていたものの、弘治年間の元服以来、この動きの中で、史料としては表立って見られません。また、年齢も若く(三好義継とほぼ同年代)、政治的な動きもできなかったのかもしれません。永禄10年(1567)になり、ようやく六郎が史料上で確認できるようになります。

本願寺宗法主(顕如)の光佐が、細川六郎に宛てて音信しています。具体的には不明ですが、何か重大事項を控えているような内容です。2月3日付の音信です。

※本願寺日記-下-P578

----------------------------

肇年嘉祥、逐日尽際有るべからず。彌堅意任されるべく候。抑3種5荷進め入れ候。表祝儀計りに候。猶下間上野法橋申せしめるべく候。穴賢穴賢。

----------------------------

更に、同年9月28日の事として、細川六郎が山城国大原口などの山科率分の今村氏受け持ち分を違乱している旨、公卿山科言継(ときつぐ)の日記に現れます。

※言継卿記4-P172

----------------------------

10月2日条:(前略)澤路隼人佑(言継被官)来たり。内蔵領率分東口之事、細川六郎(昭元)違乱云々。折紙持ち来たり。山城国大原口・粟田口山科率分今村(慶満)分事、上使差し越され上者、役銭等先々の如く彼の代沙汰致すべく由状件の如し。永禄10年9月28日 為房判(昭元奉行人飯尾) 諸役所中。承引能わず、上使追い返し云々。重ねて来たるべくの由申し云々。(後略)

----------------------------

同年、本願寺の光佐が、念入りに年の暮れと新年の挨拶を細川六郎に送っています。この頃、六郎の年齢は数えで20才になっています。永禄10年暮れと明けた新年の音信です。

※本願寺日記-下-P581+583

----------------------------

12月23日条:歳暮嘉慶、尤も以て珍重候。仍て太刀一腰之推し進め候。猶下間上野法橋申すべく候。穴賢穴賢。

1月26日条:春の吉兆、漸く事舊(旧)しと雖も候。尚以て休盡有るべからず、多幸多幸。仍て3種5荷之推し進め候。祝詞逐日重畳申し展べるべく候。穴賢穴賢。

----------------------------

これは本願寺宗にとって、六郎が重要な人物であると認識していた証拠でもあると思われます。

|

| 芥川山城(撮影:2001年2月) |

永禄11年(1568)には、三好三人衆が将軍義栄政権の体制整備を行っていたようで、管領(かんれい)格であった六郎もその政権内に据えて、安定の一要因にと考えていたのかもしれません。

しかし、この年の秋、故将軍義輝実弟である足利義昭を奉戴した織田信長により、三好三人衆方に上洛戦を挑まれ、抗いきれずに将軍義栄政権は崩壊してしまいます。

この時、細川六郎は摂津国芥川(山)城付近で、三好三人衆筆頭の三好長逸と共に迎え撃ちましたが、衆寡敵せずに敗走しています。

※言継卿記4-P273、改訂 信長公記(新人物往来社)P86など

----------------------------

『言継卿記』9月29日条:(前略)今日武家御所天神馬場迄御進発云々。先勢芥川之麓之焼き攻め云々。(後略)

同月30日条:(前略)今日、武家芥川へ御座移され云々。勝龍寺・芥川等之城昨夕之渡し、郡山道場今日之破れ、富田寺外之破れ、寺内調べ之有り。池田へ取り懸け云々。(後略)

『足利季世記』新公方様御上洛之事条:(前略)同9月28日、信長は京都東福寺に着陣して石成主税助が楯籠もりし山城国西岡の勝龍寺城を攻めらるる、柴田修理亮と石成主税助終日合戦し、石成打ち負け50余人打ち取られ、叶うまじとや思いけん降参を請いければ、上意得られ一命を助けて城を請け取り、石成おば信長の手に加えらる。公方様には越水城へ御動座ありけり伊丹大和守親興は、越前国へ御使者を奉り御味方に参り御教書給わり所領3000貫給わり、兵庫頭になりければ、公方様の御手合いとて馳せ向かい、9月29日摂津国武庫郡河辺郡両郡を放火す。是れを聞きて三好方の高屋の城も飯盛城も自落しければ、畠山高政は初めより一乗院様の味方なれば、本領なればとて高屋城に打ち入りけり。同日、新公方様南方の御敵退治の為に御出張(中略)尾州(尾張国)衆、高槻・茨木へ陣取る。芥川城へは、故細川晴元一男六郎とて三好日向守籠もりけるが是れも叶わず明け渡しける。(後略)

『改訂 信長公記』信長御入洛十日余日の内に、五畿内隣国仰せ付けられ、征夷将軍に備えらるるの事条:(前略)29日、勝龍寺表へ御馬を寄せらる。寺戸寂照に御陣取。これに依って石成主税頭降参仕る。晦日、山崎御着陣。先陣は天神の馬場に陣取る。芥川に細川六郎殿、三好日向守楯籠もる。夜に入り退散。並びに篠原右京亮居城越水、滝山、是れ又退城。然る間、芥川の城へ信長供奉なされ、公方様御座を移さる。(後略)

----------------------------

細川六郎は、一旦、三好三人衆勢と共に阿波国方面へ待避していたようですが、体制を立て直し、再び上洛(京都奪還)を目指した戦いの準備を行っていました。

ちなみに、この三好三人衆勢が京都から落ちる時、将軍義栄は、その途上で死亡します。これはあまり記録が無いのですが、それは、長慶の前例の如く、喪の秘匿によるものと思われます。

それ故に、「戦(いくさ)」をより有利に展開するためにも求心力のある人物をより多く味方に付ける事は、非常に重要な課題となります。

三好三人衆方にとって、六郎の価値が急騰していました。そんな状況を示す史料があり、これは六郎が、丹波国人へ上洛戦のためと思われる音信を行っています。永禄12年と推定される3月20日付けで、細川六郎が、丹波国人荻野(赤井)悪右衛門尉直正へ宛てています。なお、署名は「元」の一文字のみです。また、『近世公家社会の研究』によるとこの音信は、六郎が阿波国から発したものと推定されています。

※兵庫県史(史料編・中世9)P6、近世公家社会の研究P37など

----------------------------

先度染筆様体申し越し候。参着候哉。然者、行事、相催し候条、此の刻、別して忠節為るべく候。恐々謹言。

----------------------------

|

| 丹波八木城跡(撮影:2201年10月) |

もう一通、細川六郎と連なる動きをしている丹波国人内藤貞虎が、同国人赤井(荻野)悪右衛門尉直正宿所へ宛てて音信があります。これも同年と推定される3月23日付けの史料です。文中の「御屋形」とは、細川六郎を指していると考えられます。

※兵庫県史(史料編・中世9)P6、戦国遺文(三好氏編2)P245

----------------------------

其れ以後久しく申し通さず候。仍って京表於いて、三好三人衆を始め利を失われ故、御屋形(六郎)播磨国へ至り御下向之条、我等も御共に罷り下り候。尤も切々書状以って申し承るべく候処に、遠路に付き、万事音無き迄に候。其れに就き、御使い為、同阿(不明な人物)差し遣わされ候。万ず御入魂肝要候。御屋形様対当され、数代御忠節、並び無き御家にて候条、此の砌引き立て申されるべく事専一候。拙者も不断御近所に之有る事候間、いか様之儀にても久しく仰せ越されるべく候。御文箱使い仕るべく候。次に(赤井)時家、未だ申し通さず候へ共、幸便候間、書状以って申し入れ候。苦しからず候者、御届け成られ候て給わるべく候。尚期して参拝之時を期し候条、事々懇筆に能わず候。恐々謹言。

----------------------------

そして、永禄12年(1568)閏5月、三好三人衆勢は、実際に軍を動かして出陣しています。

『多聞院日記』閏5月14日条に、その記述が現れます。

※多聞院日記2(増補 続史料大成)P130

----------------------------

(前略)一、淡路(国)於いて喧𠵅有て、(三好)為三ノ矢野ノホウキ(伯耆守)以下死に、三人衆果て云々。実否如何。

----------------------------

|

| 伝摂津中嶋城跡(撮影:2006年10月) |

この後暫く、六郎に関する史料は見られなくなり、元亀元年(1570)の摂津国野田・福島合戦を迎えます。この年、六郎は満22才。

その頃には、三好三人衆方も六郎の政治・軍事的価値を再認識しており、その動くところには、必ず「六郎」の記述が見られるようになります。

※細川両家記(群書類従20:合戦部)P634

----------------------------

元亀元年条:(前略)旁以て阿波国方大慶の由候也。然らば先ず淡路国へ打ち越し、安宅方相調え一味して、今度は和泉国へ、摂津国難太へ渡海有るべく也と云う。先陣衆は細川六郎(昭元)殿、同典厩(細川右馬頭晴賢)。但し次第不同。三好彦次郎殿の名代三好山城守入道咲岩斎、子息徳太郎、又三人衆と申すは三好日向守入道北斎、同息兵庫介、三好下野守、同息、同舎弟の為三入道、石成主税介。是を三人衆と申す也。三好治部少輔、同備中守、同帯刀左衛門、同久助、松山彦十郎、同舎弟伊沢、篠原玄蕃頭、加地権介、塩田若狭守、逸見、市原、矢野伯耆守、牟岐勘右衛門、三木判大夫、紀伊国雑賀の孫市。将又讃岐国十河方都合其の勢13,000と風聞也。(後略)

----------------------------

この時は、細川晴元の一族同苗の典厩家(管領の分家で政賢流、右馬頭:摂津国中嶋城主)でもある晴賢の動向も記述されており、この頃の三好三人衆方はより強固に権威(権力)の利用とこだわりを見せています。この典厩家の晴賢は生没年が不詳ながら、六郎と比べると年齢がかなり上ですので、補佐的な実務への期待もあった可能性がありますね。もちろん、陣所が野田・福島ですので、中嶋はこの地域の中心地でもあります。それも意識していますね。

また、六郎の存在を三好三人衆が活用しているのは、共闘するにあたり、近江国守護家の六角氏との関係を保つためでもあったと思われます。

このように、元亀元年頃には三好三人衆方にとって、管領格であった細川六郎は、組織の求心力を発揮し、団結の中心として、大きな役割を果たす人物となっていました。

<織田信長朱印状文書(細川昭元宛)についてトップへ戻る>

<天文20年から元亀元年8月の関連資料概要> =================

天文20年12月 -------------------

将軍義輝方六角義賢・定頼父子と細川氏綱方三好長慶の和睦会談が行われる

※戦国三好一族P139、三好長慶(人物叢書)P121、足利義昭(人物叢書)P87

天文21年 -------------------

1月28日 将軍義輝、入京

※言継卿記2-P443、群書類従20号(武家部:細川両家記)P612

弘治4年 -------------------

2月3日 細川晴元嫡子昭元、細川氏綱方三好長慶居城芥川山城にて元服

※群書類従20号(武家部:細川両家記)P615、戦国期歴代細川氏の研究P-347など

永禄4年 -------------------

7月 細川晴元方反三好長慶勢、各地で挙兵

※高槻市史1-P714、和泉市史1-P356、中世後期畿内近国守護の研究P222

永禄6年 -------------------

2月 池田長正死去

※池田市史1-P658

3月1日 細川晴元病没

※群書類従20(合戦部:細川両家記)P622など

4月19 将軍側近上野信孝、急病につき京都吉田神社神主兼右へ音信

※兼右卿記(上)P142

8月25 幕府方三好長慶嫡子義興没

※群書類従20(合戦部:細川両家記)P622

12月20 細川氏綱病没

※群書類従20(合戦部:細川両家記)P623

永禄7年 -------------------

5月7日 幕府方三好長慶、弟の安宅摂津守冬康を殺害

※言継卿記3-P408

7月4日 幕府方三好長慶死亡

※細川両家記 (群書類従20:合戦部)P623

永禄8年 -------------------

5月19日 足利義栄上洛の噂が立つ

※言継卿記3-P502、フロイス日本史3(中央公論社:普及版)P312、足利季世記(三好記:改定 史籍集覧13別記類)P232など

8月2日 幕府方三好義継衆松永長頼、丹波国で戦死

※多聞院日記1(増補 続史料大成)P422、言継卿記3-P521

永禄10年 -------------------

2月3日 本願寺光佐、細川六郎昭元へ音信

※本願寺日記-下-P578

9月28日 公卿山科言継、細川昭元の押領について音信を受け取る

※言継卿記4-P172

12月23日 本願寺光佐、細川昭元へ音信

※本願寺日記-下-P581

永禄11年 -------------------

1月26日 本願寺光佐、細川六郎昭元へ音信

※本願寺日記-下-P583

9/月29日 幕府方三好長逸勢、摂津国芥川山城などの拠点が落ちて敗走する

※言継卿記4-P273、足利季世紀(改定史籍集覧 第13冊)P246、改訂 信長公記(新人物往来社)P86など

永禄12年 -------------------

3月20日 三好三人衆方細川昭元、丹波国人赤井直正へ音信

※兵庫県史(史料編・中世9)P6、近世公家社会の研究P37

3月23日 三好三人衆方丹波国人内藤貞虎、同国人赤井直正宿所へ宛てて音信

※兵庫県史(史料編・中世9)P6、戦国遺文(三好氏編2)P245

閏5月7日 三好三人衆方細川六郎(昭元)、丹波国人赤井直正へ音信

※兵庫県史(史料編・中世9)P6、戦国期歴代細川氏の研究P127

閏5月14日 三好三人衆内で喧嘩が起きる

※ 多聞院日記2(増補 続史料大成)P130

================= <年表おわり>

<織田信長朱印状文書(細川昭元宛)についてトップへ戻る>