地域権力としての摂津国豊嶋郡を支配する池田氏は、その性質上、上位権力と切り離して存在し得ず、どうしても連動してしまうのが本質でした。

池田氏も、それについて無意識であった訳ではなく、その不安定要因のを分散、体制構築を試みた一つは、様々な権威に繋がる事でした。直接的には、将軍や管領、典厩家、寺社勢力などに接近して、可能な限りの誼を通じました。

例えば、将軍と直接的に交わり、御家人として関係を結びます。天文8年閏6月13日付、将軍義晴が、池田筑後守信正などの有力国人に、私的な音信(内書)を送っています。

※大館常興日記1(増補 続史料大成15)P92

---資料(1)---------------------

閏6月14日条:

(前略)一、未明に荒礼部(不明な人物)より書状之在り。池田筑後守・伊丹次郎・三宅出羽守・芥河豊後守、此の人数へも成され、御内書、別して三好孫次郎に対し意見加えるべく之由、之仰せ下され、何れも副状調進致すべく候由之仰せ出され也。仍って則ち之相整え、幕府奉公衆荒川治部少輔氏隆へ之上せ進めるべく也云々。

------------------------

その後間もなく、同年9月26日、池田信正は、毛氈鞍覆・白傘袋着用の許しを幕府に請うています。これは、将軍の御家人である印の物品です。

|

| 大西山 弘誓寺(2000年撮影) |

また、摂津池田城下の大西垣内には、池田一族から本願寺実如光兼の真弟となり一寺を建立して開基となった、浄土真宗本願寺派大西山弘誓寺があります。大西隼人宜正の嫡子源五郎正是が、「道空」との法号で僧侶となり、一向宗との接点を構築したようです。開基は永正6年(1509)2月28日と伝わります。(池田町便覧)

この前年の5月、池田城は現職管領の細川高国方の軍勢に攻め落とされて落城し、池田城主であった貞正が切腹しています。城内から離叛者(池田遠江守など)を出し、池田家中は新たな体制で政治が進められた頃でもありました。

このような状況でしたので、筑後守・遠江守どちらにも組みせず、出家して連枝の家を守る方策だったのかもしれません。同寺は、元禄3年(1690)に、第七世恵空によって再建され、今も同地に存在しています。

さて、そんな数々の試練を潜り抜け、戦国時代には摂津国内随一の国人に成長した池田氏と特に繫がりの深かった「管領」と「典厩」について、以下、見ていきたいと思います。

◎管領とは室町幕府の統治体制における、管領という役務について、非常に解りやすく説明されている一説がありますので、それを部分引用させていただきます。

※室町幕府 全将軍・管領列伝P10

---資料(2)----------------------

(前略)将軍の意思伝達や裁決実施命令を基本的職掌とする執事(高師直など)の立場は、守護を直接掌握しようとする将軍の立場と矛盾するものであった。この矛盾は、細川頼之が幼将軍義満の親裁権行使の代理者として、義詮の親裁権を全面的に継承して執事に就任したことによって解消へと向かった。頼之は、将軍義満の成人とともに、将軍の親裁権と、将軍を補佐して幕政を運営する執事の権限と再分割した。義満の元服を契機として、頼之は管領と呼称される。

主として所領・諸職の補任・寄進・安堵など権益の付与・認定およびそれに関する相論の裁決を将軍の親裁とした。そして、評定における管領の発言力を増大させ、引付方の機能を形骸化して所領・年貢に関する裁判を管領が総括した。さらに、諸国・使節等に対する執行命令を管領の権限とした。

それまでの命令系統は、将軍─守護、将軍─執事─守護、将軍─引付頭人─守護、将軍侍所頭人─守護というように、多様であった。

それが、この管領の地位成立とともに、将軍─管領─守護という系統にほぼ統一された。この命令系統の統一が、管領制度成立の指標とされている。

将軍・管領の権限分掌や、管領を軸とする命令系統は、この後も継承されていく。室町幕府は、管領制を基本とする幕府機構を通じて発揮される権力であった。(後略)

-------------------------

また、その「管領」について、経年変化の後半の実態について、同じ書籍から引用します。

※室町幕府 全将軍・管領列伝P480

---資料(3)----------------------

|

| 慈雲山 普門寺 晴元隠居所 |

「管領」細川晴元のすがた:天文3年9月3日、足利義晴は近江国坂本から六角定頼の息子義賢を伴い、京都へと戻った。その頃、晴元は一向一揆終息のために摂津・和泉を転戦しており、ようやく落ち着いて京都に戻ってきたのは天文5年9月のことである。では、晴元は上洛後、義晴をどのようにして支えたのであろうか。

天文期に入ると、同じく義晴を支える立場として、近江の六角定頼の姿がみえる。定頼は常に在京することはなかったが、義晴は彼を重用し、難儀な裁許決定をする場合は彼の「意見」を欲した。それに対し、

幕府は晴元に対して「意見」を諮ることはなかった。むしろ、晴元が幕府や政所に対し、京兆家の方で持ち込まれた問題を諮ることがしばしばみられる。例えば、天文7年11月、住吉浄土寺と桑原道隆なる人物の相論が細川京兆家にもたらされた。幕府政所の執事代を勤めている蜷川親俊の記録には、この相論について次のように記録している。

"住吉浄土寺と桑原道隆入道の相論について、晴元殿のところで諮ったにもかかわらず、晴元殿はこちらへ幕府の「御法」を尋ねてきた。本日、晴元殿の奉行人でもある飯尾元運、同為清、茨木長隆が政所にやってきて、親俊が応対した。" 晴元方の3名(飯尾元運・同為清・茨木長隆)は、晴元の下で政務処理をする役割を持つ人々である。つまり、政務処理をする立場である彼らは、幕府の「御法」を詳しく知らないため、政所へ尋ねにきているのである。後日、この案件は政所預かりとなり、晴元率いる京兆家だけでは自力での解決ができなかったことが読み取れる。このように、晴元は政務面において幕府を頼るといった傾向がみられ、幕府を補佐する立場というよりも、補佐を被る立場であった。それは、晴元の近くに、可竹軒周聡など政務処理ノウハウを熟知して人材がいなくなってしまったことが原因として考えられるであろう。(後略)

-------------------------

◎典厩とは |

| 現在の淀川の様子 |

「右京大夫(京兆家)」の官途を受ける細川家の分家の一つで、初期には京兆家において内衆を束ねる役割を果たしていたようです。

典厩とは「右馬頭・右馬助」の官途の唐名で、そう呼ばれていました。この典厩家も経年変化があります。これについては、ウィキペディアから部分引用し、ざっとその全体像を掴んでみます。

※ウィキペディア:細川氏項目内「典厩家」

---資料(4)----------------------

細川氏(京兆家)の分家の一つ。細川満元の三男持賢を祖とする。当主が官途とした右馬頭・右馬助の唐名にちなんで典厩家と呼ばれる。

基本的に守護として分国を有することはなく、初期には京兆家において内衆(重臣衆)を束ねる役割を果たしていたようだが、後に摂津国西成郡(中嶋郡)の分郡守護を務めた。(中略)

京兆家当主の座を奪った晴元に対し、細川氏綱(尹賢の子)は高国の後継者として天文7年(1538年)以降抗争を続けていたが、三好長慶が氏綱を擁立して晴元から離反し打倒した。(中略)三好政権に対して一定の立場・発言力を保持しており、単なる傀儡でもなく同盟者に近かったと指摘されている。(後略)

-------------------------

上記の解説では触れられていないのですが、管領家が2つに分裂して争った事から、典厩家も2つになります。

その発端であった細川晴元の側につく、細川一族の中から「晴賢」という人物が典厩家で、その一党が摂津国中嶋を拠点として支配していました。この頃には分郡守護的な立場となり、地域権力にも変化していました。

※石山本願寺日記(上)P558

---資料(5)----------------------

10月1日条:細川右馬頭晴賢・松井(波多野)十兵衛尉・小河左橘兵衛(二郎三郎)・水尾源介・並河四郎左衛門(丹波国人?)等ヘ、

今度唐船寺内へ乗り入れの儀に就き、相意を得られの間、其の礼為唐船3種(献上品脱カ)5人へ宛て之遣わし候。使い河野、下間兵庫取り次ぎ(此の年5月13日条、

松井十兵衛、水尾源介、小河左橘兵衛を中嶋三代官と称せり)。

-------------------------

|

| 大阪城内にある本願寺跡地の碑 |

上記史料にもあるように、中嶋は京都への水運の要でもあり、非常に重要な場所でしたので、当時、本願寺宗を含めて様々な組織(戦国大名も含め)が海外貿易を活発に行う中にあっては、欠く事のできない場所でした。

中世は世界的に宗教の時代とも言われ、そういう方向性での繁栄に加えて、本願寺宗は貿易を行う事でも、富を手にしていました。それについて、当時の日本国を記録に残した外国人の一人、キリスト教宣教師ルイス・フロイスの記述を見てみます。

※フロイス日本史3(中央公論社)P217

---資料(6)----------------------

第17章(第1部56章)彼ら(フロイス師とアルメイダ修道士)が豊後から堺へ、さらに同地から都へ旅行した次第:(前略)堺の数人のキリシタンは、その習慣に従って先行し、(堺の)市街から半里離れたところにあって、多数の神の社がある住吉というところで、司祭とその同行者を待ち受けた。彼らはそこで、(司祭)のために、はなはだ清潔で綺麗に調理した飲食物を用意していた。彼は彼らと別れた後、堺から3里距たった大坂への道をたどった。そこには一向宗の上長で、

全日本でもっとも富裕、有力、不遜な

仏僧の都市であった。この(僧侶)は、阿弥陀同様に有難がられ、阿弥陀に対してと同じように畏敬されている。なぜならその信徒たちは、(阿弥陀)が、彼ならびにその後継者たちに化身すると信じているからである。(後略)

-------------------------

それから、戦国大名の海外貿易の実態について、周防国を中心とした戦国大名の大内氏の例を見てみましょう。部分引用します。

※世界史の中の戦国大名P35

---資料(7)----------------------

大内義隆没後も続く遣明船:その後、日本国内では、大永6(1526)年に細川高国対抗する細川晴元・三好元長らが阿波で挙兵し、翌年京都に侵攻したことで、高国は近江に逃れ、政治的求心力を失った。これによって、

以後の遣明船経営権は大内氏が集約することになり、その後の天文8(1539)年度と同16(1547)年度の遣明船は、享禄元(1528)年に没した大内義興の跡を継いだ大内義隆による独占派遣となった。

周防の大内氏は、この31代当主義隆の時期に全盛を迎え、山口に本拠を置いて周防・長門・安芸・石見・備後・豊前・筑前の七ヶ国守護職を兼任する日本最大の大名に成長した。そうした時期に独占的に経営・派遣されたのが、

天文年間の2度の遣明船であった。天文10(1541)年と同19(1550)年にそれぞれ帰朝した船が大内氏の大名財政にもたらした利益は計り知れず、また、その本拠の山口は文化的にも爛熟した。

しかし、天文20(1551)年9月、その絶頂にあった義隆が、不満を抱いていた家臣の陶隆房に謀反を起こされて自害した。この騒動以降、日本から明に渡って皇帝への進貢を遂げた遣明使節の記録は途絶えた。この事実をもって、一般的な日本史の辞典や教科書では、日明間の勘合貿易は断絶した。

だが、その通説にそぐわない、いくつもの事例を紹介しよう。

貿易の実験を握った大内義隆が、陶隆房によって自刃に追い込まれたのは天文20年9月1日のことである。しかしながら、例えば、その2年半後の天文23(1554)年3月に肥後の戦国大名相良晴広が「大名船」を明に派遣している。また、弘治年間(1555-58)には、倭寇禁圧を要求するために来日した鄭舜功の帰国に随行して、豊後の戦国大名大友氏が使僧を派遣して明に入貢している。さらに、同じ使命を帯びて来日した蒋洲に帰国に際しては、義隆没後に大友家からの養子として大内家を継いだ大内義長とその兄の大友義鎮が、連合遣明船を派遣している。中国側の史料によると、この時、大内義長は倭寇被慮の中国人の送還を名分として明へ入貢している。その際、

大友義鎮の遣明船は明側から「巨舟」と称された。(後略)

-------------------------

上記の『世界史の中の戦国大名』でも触れられているように、管領もその職権を使い、海外貿易を行っていました。

海外貿易については、その当初「日本国王」として将軍家の特権(義満が再開)でしたが、室町幕府が安定しない事からその権利が切り売りされるなどし、海外貿易窓口が乱立してしまう事となりました。

いわゆる応仁・文明の乱以後、京都の中央政府は乱れに乱れ、織田信長が登場する頃にはその極致であったとも感じます。将軍を補佐して政治を行うべき役務者である管領までもが独自に対外貿易を行い、政治体制は麻痺状態でした。

織田信長は、それらの政治の不安定要素の整理も行ったと私は感じています。

最後の管領となった細川昭元の最晩年について、詳しく研究された論文がありますので、それも見てみます。

先ず、天正2年(1574)と思われる、閏11月9日付け細川信良(昭元)が、香川中務大輔信景(讃岐国人)へ音信している史料の紹介です。

※瀬戸内海地域社会と織田権力P211

---資料(8)----------------------

小早川左衛門佐隆景従り返札相届き祝着候。仍って其の表異儀無き由候。此の方事も別無く候。春者当方へ道行すべく候。猶

波々伯部伯耆守広政(信良重臣)申すべく候。恐々謹言。

-------------------------

|

| 復元された安宅船 |

天正2年という年は、将軍義昭と織田信長の対決の余震が続いており、斑な支配域を面に変えていく対応の最中でした。

この頃は、信長と毛利家の関係も、それ程悪化しておらず、むしろ、東方の甲斐武田氏に備えるため、西側の大名とは友好関係にありました。

織田方は、制海権も意識して、阿波・讃岐国に勢力を保っていた三好氏に対する策を講じていました。これは、毛利・織田氏双方に利益があり、同地域に影響力のある管領格細川昭元(この時信良)は、かつての讃岐守護でもあったため、讃岐の有力国人香川氏と接していました。香川氏は、織田・毛利方の支援を受けて三好氏と戦い、讃岐国西部(天霧城主)の支配を固めています。

昭元は、天正元年(元亀4)7月の槙島城合戦で、将軍義昭が織田信長に降伏すると、信長の命により同城に入りました。

その7ヶ月後、天正2年2月に昭元は、信長から偏諱を受けて「信元」と名乗ります。そこからまた10ヶ月程が経ったところで再び昭元は「信良」と名乗りを変え、管領家(格)として代々の通字である「元」も名乗らなくなっています。

『瀬戸内海地域社会と織田権力』では、

ここに事実上の「管領」の終焉となり、信長の支配下に完全に掌握されたと考えられています。

戦国の世の極致でもあった、元亀・天正年間、織田信長の「天下布武」による国内統一戦において、細川昭元は、非常に重要な人物でした。

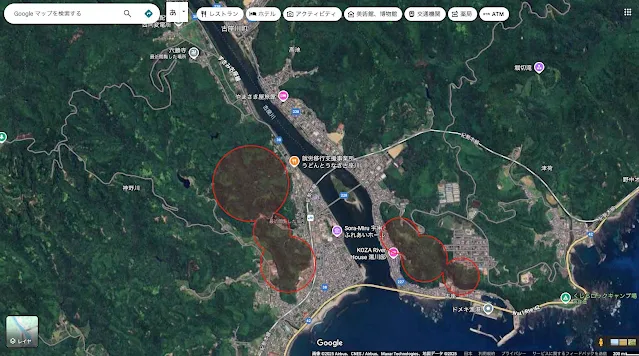

室町幕府が機能を停止した元亀4年いっぱいまでは、典厩の城であった中嶋に昭元を入れて、地域勢力の根拠地で、管領・典厩の両権力の下、ある程度は機能していたようです。

その過程で、摂津池田氏も中嶋城の普請などに動員されており、管領・典厩権力に沿って、国人衆としての池田氏も労務を果たしています。

いくつか、資料を上げます。

元亀元年と思われる6月9日付、細川右馬頭(典厩)藤賢が、某(幕府関係者)へ音信しています。

※新修 茨木市史(通史2)P28

---資料(9)----------------------

今度近江国於いて大利を得られ、六角承禎父子近江国伊賀に至り退かれ候由、慥かに承り珍重候。尤も罷り上りと雖も申し上げるべく候。普請毎日申し付け候間、取り乱し自由に非ず候。形の如く(慣例に従って)申し付け候者罷り上り、毎事上意得るべく候。先日申す如く伊丹兵庫頭忠親は摂津国東成郡榎並へ人夫3日申し付け、

普請合力池田筑後守勝正は、一昨日1日摂津国欠郡へ人夫2〜300人合力為馳走仕り候。

並びに上意堅く仰せ出され候故と忝く存じ候。然るべく様御取り成し頼み入り候。近日者、牢人雑談相静め申し候。此の分に候者、都鄙大慶せしめと存じ候。近江国へは、織田信長定めて罷り出られるべく候。然ら者御動座為るべく候哉、承り度く存じ候。猶々伊丹・

池田へは、

私城(中嶋城)の普請合力仕り候由神妙に思召され候由、仰せ出され様に御取り成し頼み入り存じ候。旁様体承り度く候間、先ず以て飛脚申し候。何れも図らず罷り上り申すべく候。かしく。

-------------------------

摂津池田衆は、中嶋城の普請助勢の命令があり、それに従事している様子が読み取れます。

また、欠年の6月2日付、昭元が、香西玄蕃頭へ音信した史料があります。年代特定は難しいところですが、今のところ元亀3年のものと考えています。

※瀬戸内海地域社会と織田権力P208

---資料(10)----------------------

昨日者見廻り悦び入り候。

仍て摂津国池田の人数、才覚を以て相越すべく旨、談合相申し由、一段祝着の至り候。明日上嶋に至り、敵相動き由の条、尚以て馳走肝要候。恐々謹言。

-------------------------

|

| 中島総社 |

この音信の宛先である香西玄蕃頭は、三好為三と共に活動していた人物と思われます。であれば、昭元の重臣です。香西玄蕃頭は、元亀元年8月下旬に、三好方から寝返って幕府・織田方に迎えられています。

その後まもなく、三好方から離れた細川昭元の配下に入って活動していましたが、元亀3年8月下旬に再び為三と香西玄蕃頭は、幕府方を離れて三好方に寝返っています。

この6月2日付の史料は、そのような状況で発行された元亀3年のものではないかと思われます。音信中「池田の人数、才覚を以て相越すべく旨、談合相申し由、一段祝着の至り候。」とあって、これは、摂津中嶋城への加勢の動きを伝えているものと思われます。管領権威に池田衆が従うという、本来の政治体制に復す行動を取っています。

三好三人衆勢に寄った行動を取っていた池田衆ですが、この頃に池田衆は池田方から離れたようです。

時代は降って、天正2年7月20日、織田信長配下となっていた荒木信濃守村重が、中嶋方面で優勢であった本願寺勢を制圧するため、大合戦を行います。

※織田信長文書の研究(上)P765

---資料(11)----------------------

前置き:尚々其の表之事、毎事油断有るべからず候。

本文:折紙披閲候。

去る20日(7月20日)摂津国欠郡中嶋相働き、即ち一戦に及び切り崩し、数多之討ち取り、残党河へ追い込み、悉く放火之由、手強に申し付けられ故、武勇之子細候。味方中少々討死申し、是又苦しからず候。古今の習いに有り候。次に此の表之儀、先書に具に塙(原田)九郎左衛門尉直政申し達すべく候。伊勢国長嶋之事、猶以て詰陣申し付け候間、落居程有るべからず候。開陣候者、則ち上洛為るべくの条、面談を期し候。謹言。

-------------------------

これは上述のように、中嶋は、京都に繋がる水運の要所であり、未だ軍事的に不安定であったこの時期の情勢において、経済封鎖か流通確保かを争う重要な用件でした。

また、この時期、瀬戸内海は織田方が把握(制海権)できておらず、天正4年7月の海戦で毛利方に大敗を喫しています。それを挽回するには、天正6年冬を待たねばなりませんでした。

そういう状況下での天正2年夏の摂津国中嶋大合戦でした。村重勢は、これに打ち勝ち、戦略的には織田方に、一旦は有利となりました。

また、視点を広域にすると、この頃の織田勢は、京都周辺の四方八方は敵で、五畿内地域(山城・大和・摂津・河内・和泉)にも、敵対勢力が多く存在した状態でした。

朝廷のある京都は、堅持すべき場所として荒木村重を主として周辺対応に当たらせ、信長は、その外側の地域の敵に対処をしていた時期でした。村重は、そういう状況をよく理解し、戦術・戦略的にも的確に成果を上げて、実行支配地を拡げました。

地域権力は、その地と社会的地位が密接であり、故に時代の変化に影響を受け易いとも言えます。管領及び典厩が、政治権力と経済性のバランスを欠き始め、土着性を帯び始めた時から、戦国大名や国人と同質化し、一過性の安定欲求が、本来の社会的な役割を曇らせる事になったのでしょう。

管領という中央政治の要職にありながら、その職責が、時代や要望に押し潰されて、新たな社会形成の枠組みに沿わなくなり、再編されてしまったのが、管領家と典厩家だったようにも感じます。

しかし、この管領は、唐名で「黄門」であり、それは江戸時代にも引き継がれています。あのテレビ時代劇「水戸黄門」は、管領の事で、徳川将軍を補佐する役務(副将軍)でした。

平和な時代の管領であった水戸光圀は、数多くの史書を編纂しており、現代への日本文化継承に多大な貢献を果たした人物の一人でした。

<織田信長朱印状文書(細川昭元宛)についてトップへ戻る>